Musikgeschichte - Gymnasium

Musikgeschichte - Gymnasium

Renaissance heisst auf Französisch Wiedergeburt, und gemeint ist die Wiedergeburt der Antike, genauer die Wiederentdeckung antiker Kunst, Wissenschaft und Philosophie. In der Epoche der Renaissance zwischen etwa 1420 und 1590 führte die Wertschätzung dieser antiken Disziplinen zu Höchstleistungen in Malerei, Bildhauerei und Musik.

War für die Menschen des Mittelalters damals alle führende Intelligenz, worüber auch immer sie nachdachten, auf den einen christlichen Gott bezogen, so richtete sich nun die Kraft allen Denkens mit ungeheurer Energie auf das Diesseits, auf die Kraft des Menschen, auf die Unabhängigkeit des Individuums. Der berühmte Satz des antiken Sophisten Protagoras, der Mensch sei das Mass aller Dinge, beschreibt treffend die Haltung der Renaissance.

Fürsten, Könige, Kardinäle, Päpste, die adeligen Höfe und Stadtstaaten wie Venedig wetteiferten und überboten einander im Kunsteifer: Einerseits auch aus Repräsentationsgründen, um auf diese Weise Macht und Souveränität zu demonstrieren; andererseits aber auch aus echtem Kunstenthusiasmus.

Innerhalb der Musikwissenschaft war seit dem 19. Jahrhundert die Bezeichnung "Niederländisches Zeitalter" gebräuchlich, was jedoch nur teilweise treffend ist. Die Wiege der meisten führenden Musiker der damaligen Zeit stand nicht auf dem Boden der heutigen Niederlande, sondern in Nordfrankreich bzw. dem heutigen Belgien, und die Muttersprache vieler dieser Musiker war nicht flämisch, sondern französisch. Ein genauerer Begriff, der sich dann auch durchgesetzt hat, ist demnach frankoflämisch statt niederländisch. Auch der Begriff "Burgundisches Zeitalter" wurde oft verwendet, bezogen auf das Herzogtum Burgund. Es umfasste zwischen 1419 und 1477 das heutige Holland, Belgien und Nordfrankreich unter der Regierung von Philipp dem Guten und Karl dem Kühnen. Neben Burgund erblühten zugleich die Fürstenhöfe und Stadtstaaten Norditaliens, wo viele der frankoflämischen Musiker wirkten. Für die Italiener waren sie pauschal die Oltramontani (also "die Menschen, von jenseits der Berge" – also den Alpen), offenbar, ohne dass man zwischen Flamen, Nordfranzosen, Deutschen etc. unterschied.

.png)

Das Herzogtum von Burgund 1404-77, aus: Art. "Burgund (Herzogtum)", Historisches Lexikon der Schweiz, online: https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/007281/2005-02-16/, aufgerufen am: 3.2.2022.

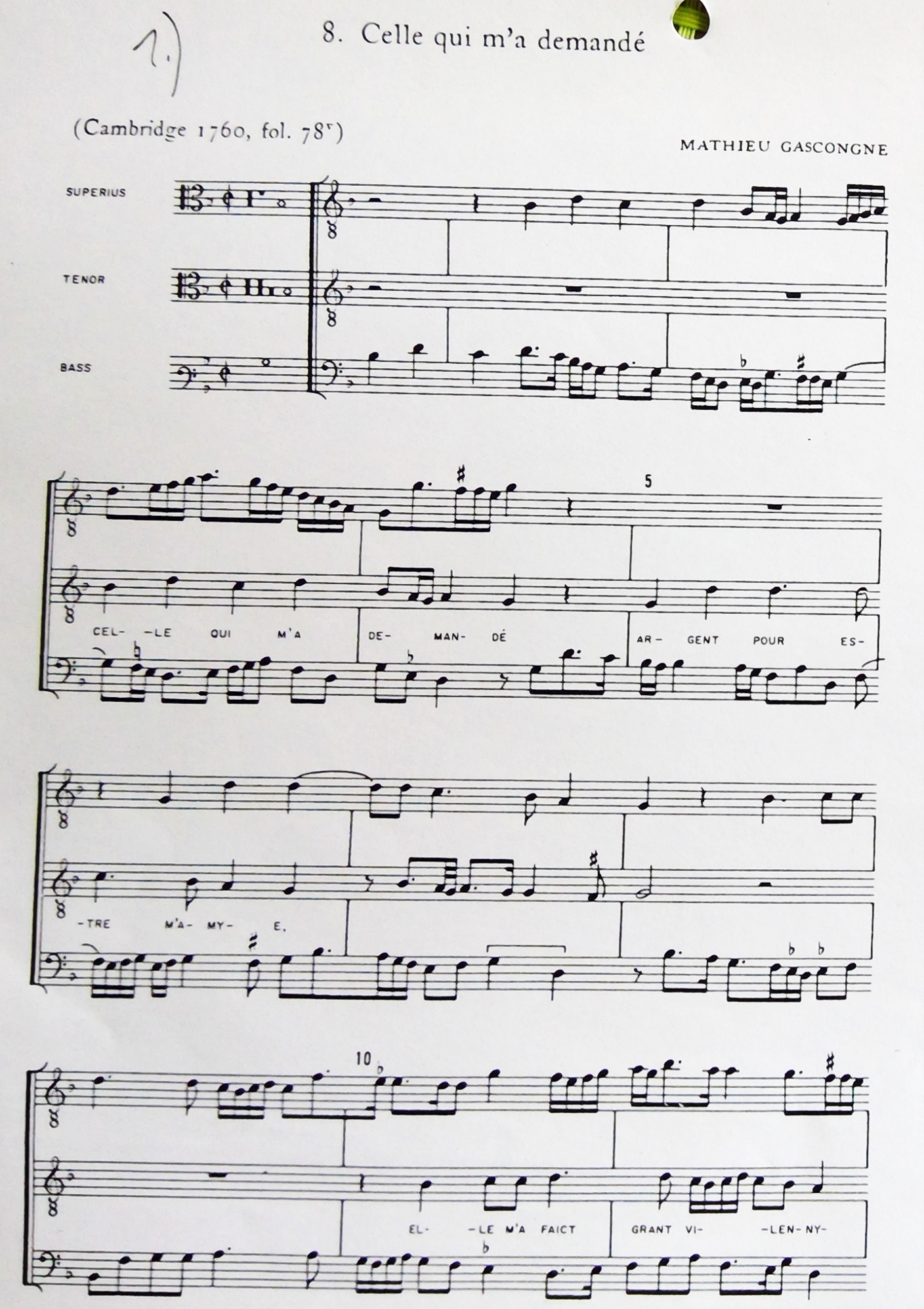

Musikgeschichtlich betrachtet führte die Renaissance in Europa einen Ausgleich herbei hinsichtlich der Eigenarten Frankreichs, Englands und Italiens: Die Polyphonie Frankreichs, die "Süsse" und Sangbarkeit Italiens und die Volkstümlichkeit und Klangfreude Englands verschmolzen zu einem Stil, der sich europaweit durchsetzte. Im späten 16. Jahrhundert glichen sich Kompositionen aus Italien, Frankreich, Belgien, England, Spanien oder Deutschland mehr, als dass sie sich nach welchen nationalen Kategorien auch immer voneinander unterschieden. Das heisst aber nicht, dass es sprachgebunden, regionale Besonderheiten gegeben hat: etwa das italienische und das englische Madrigal, die lateinische Motette, die französische Chanson, das deutsche mehrstimmige Lied etc.

Die Renaissance war ein Zeitalter voller politischer und religiöser Wirren und vieler wissenschaftlicher Umwälzungen. Die Musiker der Renaissance wurden Zeugen von Reformation und Gegenreformation, der Entdeckung Amerikas, der Erfindung des Buch- und Notendrucks, der Etablierung des heliozentrischen Weltbildes durch Kopernikus, des Aufbruchs der modernen empirischen Naturwissenschaften (Galileo Galilei) sowie der grossen Leistungen der Kunstgeschichte, für die Namen wie Leonardo da Vinci, Raffael, Michelangelo und viele andere stehen.

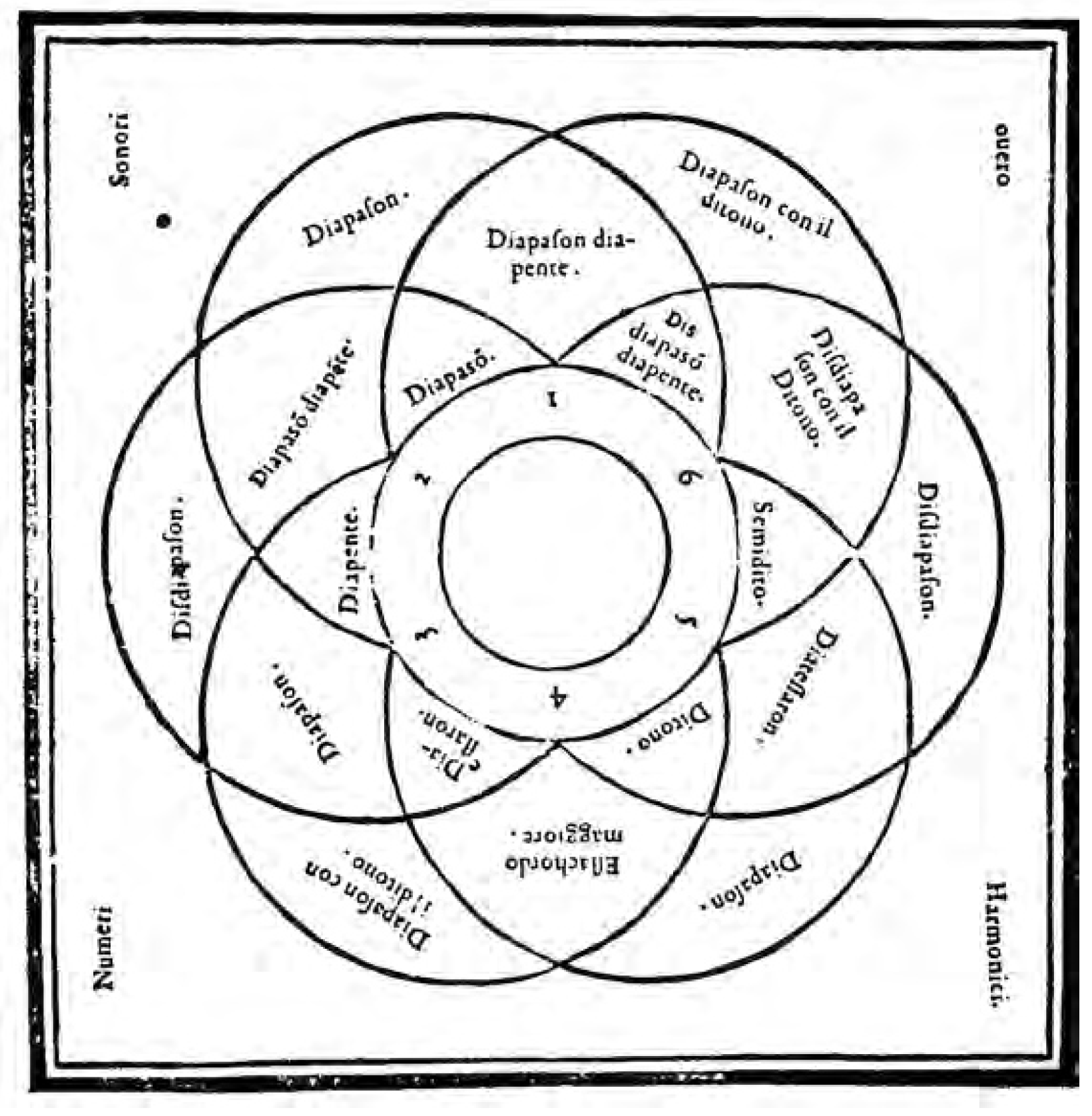

Der bedeutendste Musiktheoretiker der Renaissance, Gioseffo Zarlino (1517– 1590), errichtete erstmals das Fundament der Musik auf den ersten sechs Tönen der Obertonreihe mit der grossen Terz und damit dem Durdreiklang in natürlicher Stimmung als wesentliche Konsonanz. Er nannte diese Gruppe der ersten sechs ganzen Zahlen Senario ("Sechsheit"), um sie von der seit den Pythagoräern überlieferten Tetraktys ("Vierheit"), zu unterscheiden, den vier ersten Intervallen Prim, Quarte, Quinte und Oktave, auf die sich alle bis zu Zarlino überlieferten Tonsysteme zurückführen liessen.

Intervalldarstellung von Giosefo Zarlino aus dem Traktat "istitutioni harmoniche" (1558), prima parte, S.25, vgl. online: https://ks.imslp.net/files/imglnks/usimg/6/6c/IMSLP317594-PMLP156553-leistitutionihar00zarl.pdf, aufgerufen am: 21.4.2021)

Zarlino schrieb dazu:

All diese Teile sind in der Weise angeordnet, dass, wenn man auf ein beliebiges Instrument 6 Saiten spannt, sie nach dem Verhältnis der aufgewiesenen Zahlen stimmt und sie dann zusammen anschlägt, man nicht nur keinen Misslaut zwischen den Tönen vernehmen wird, die aus den besagten Saiten entstehen, sondern aus ihnen vielmehr eine Harmonie hervorgeht, an der das Ohr höchstes Gefallen finden wird.

Aus dieser Hochstufung der Terz zu einem konsonanten Intervall entwickelt sich dann schliesslich der Usus, dass Terzen in Schlussklänge integriert werden und nun als Dreiklänge klingen (mit meist grosser Terz, da diese im Vergleich zur kleinen Terz konsonanter ist ). Dies führt später dazu, dass man generell in Dreiklängen zu denken beginnt. Schliesslich kommen - einerseits aus diesem praktischen Aspekt und andererseits auch durch die theoretischen Bemühungen der Vervollständigung des alten modalen/kirchentonartlichen Systems als Tonleitern durch den schweizer Gelehrten und Musiktheoretiker Heinrich Glarean - nach und nach Dur und Moll als Tongeschlechter hinzu. Sie setzen sich später im Barock im Vergleich zu den mittelalterlichen Modi/Kirchentonarten durch, auch wenn diese noch relativ lange parallel dazu präsent bleiben.

In dieser Darstellung zeigt Glarean die "alten" Modi/Kirchentonarten Dorisch, Phrygisch, Lydisch und Mixolydisch mit ihren plagalen ("Hypo-") Varianten als Tonleitern auf:

Skalisches System der alten acht Modi, aus Heinrich Glarean: "Dodekachordon" (Liber II.), 1547, S. 73/74, vgl. online: http://phaidra.univie.ac.at/o:26329, aufgerufen am: 2.6.2021)

Anschliessend ergänzt er dieses System um das Tonmaterial mit Finalis (Grundton) a, h und c. Die Tonart mit Finalis a nennt er "aeolisch", was später zu unserem Moll wird, jene mit Finalis c wird "ionisch" genannt, unser späteres Dur.

Ergänztes skalisches System mit den zusätzlichen Modi mit Finalis a, h [hier als b bezeichnet] und c, aus Heinrich Glarean: "Dodekachordon" (Liber II.), 1547, S. 140, vgl. online: http://phaidra.univie.ac.at/o:26329, aufgerufen am: 2.6.2021)

Spielt alle Notationsbeispiele am Klavier/Keyboard/App unbedingt nach. Dies erleichtert das Verständnis.

Der Begriff Kadenz ist mehrdeutig und hat sich in seiner Bedeutung von einem horizontalen Konstrukt bestehend aus mehreren Klauseln (Schlussformeln/-intervalle einzelner Stimmen des kontrapunktischen Satzes) im 15. Jahrhundert zu einer Reihung vertikal gedeuteter Klänge (vgl. Funktions-/Stufenlehre) gewandelt (ca. ab 1800).

Eine Kadenz (von lat. cadere = fallen) bezeichnet eine Schlussformel eines musikalischen Abschnitts. Sie fällt bei textierten Stücken meistens mit Satzabschnitten und -enden zusammen (etwa bei Kommata und Punkten).

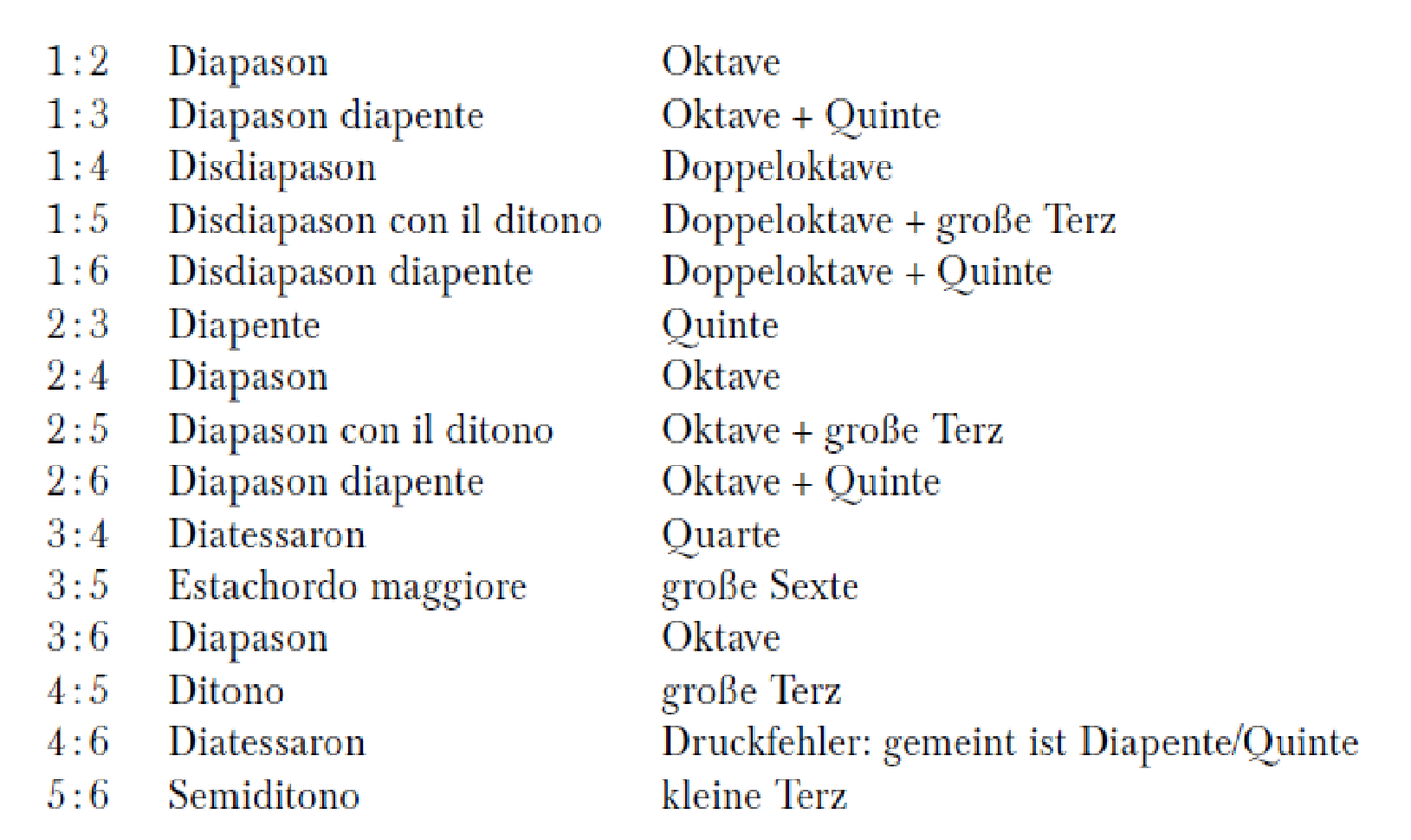

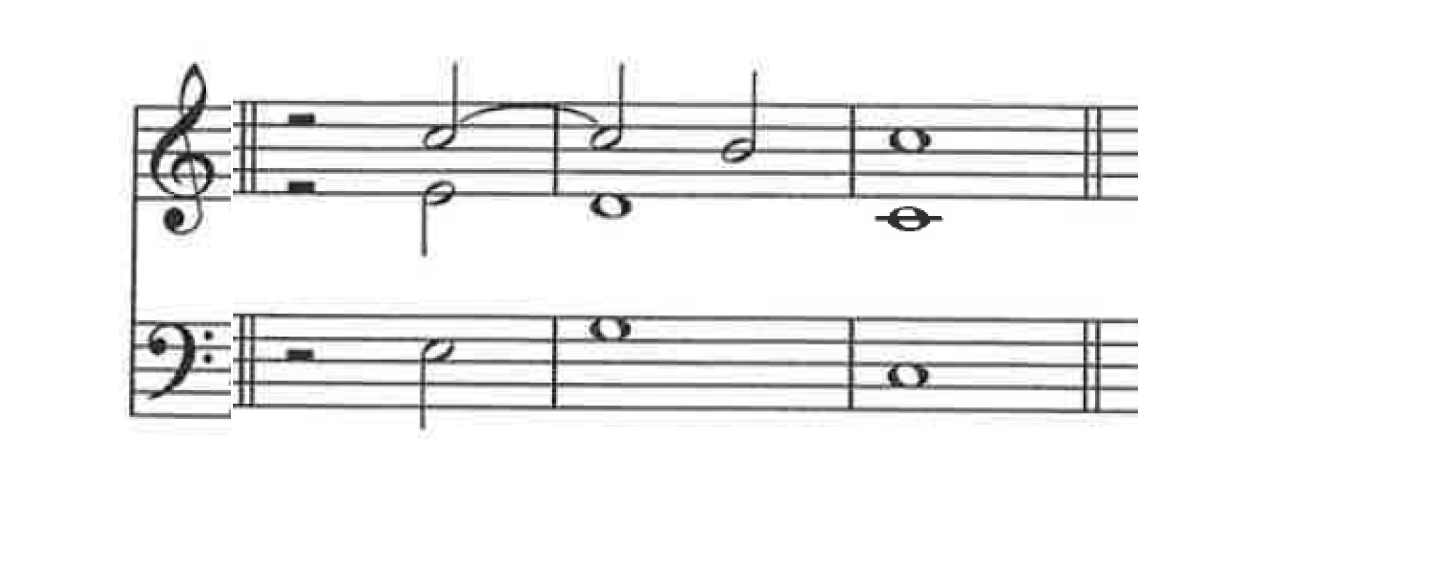

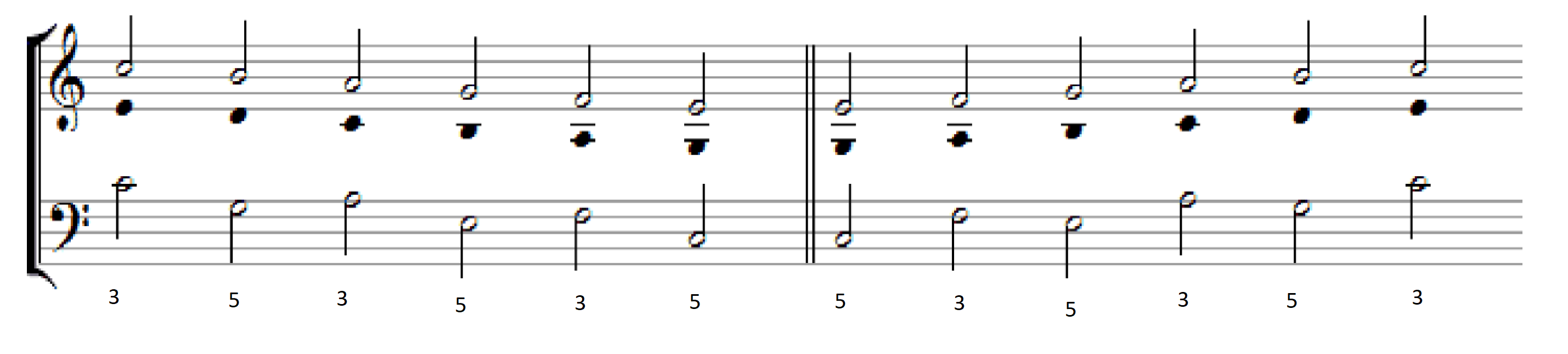

Hier sehen wir die zweistimmige Kadenz aus dem 15. Jhd.:

Zweistimmige Kadenz mit den Stationen: A) Antepenultima, B) Penultima und C) Ultima.

Dabei sind drei Stationen wichtig:

Der (Dis-)Cantus (Oberstimme) vollzieht dabei eine Diskantklausel (Sekundschritt aufwärts in den Grundton am Ende).

Der Tenor (Unterstimme) vollzieht dabei eine Tenorklausel (Sekundschritt abwärts in den Grundton am Ende).

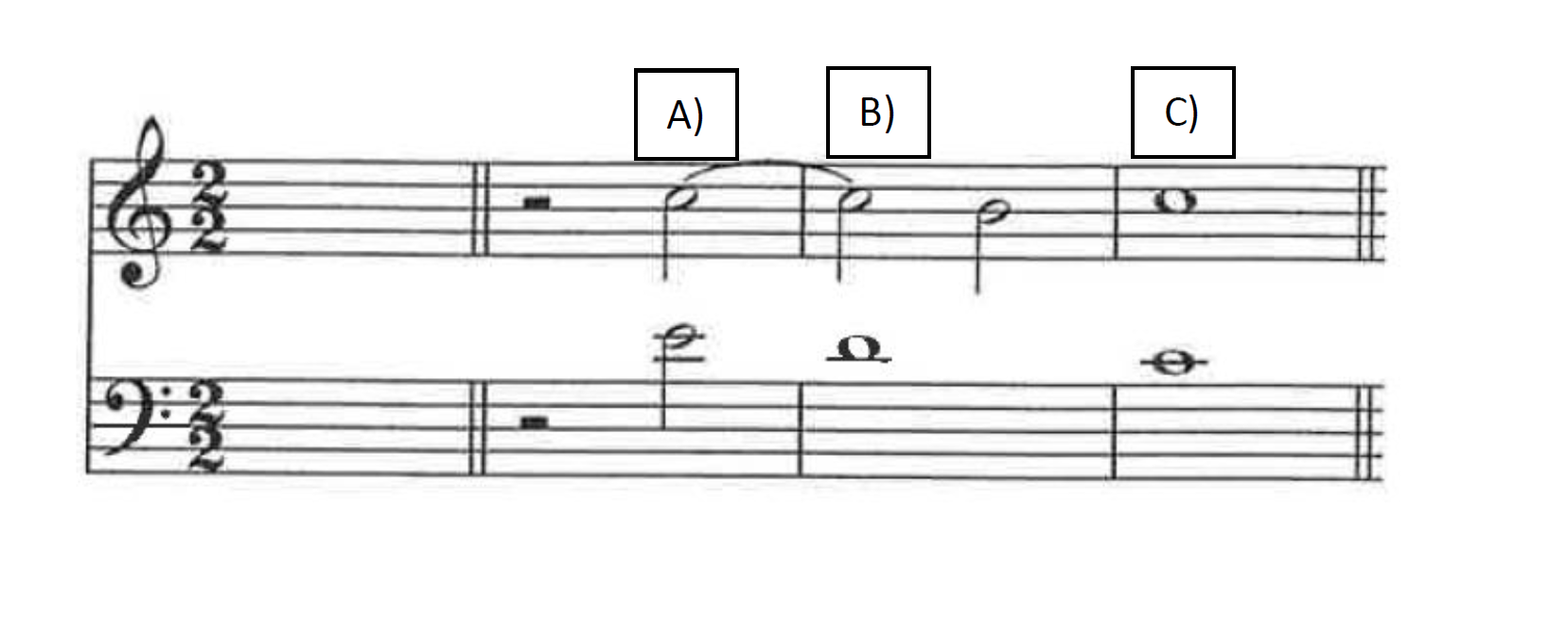

Das Ganze funktioniert auch im sogenannten doppelten Kontrapunkt (Stimmtausch möglich). Die Klauseln wechseln dabei die Stimmen.

Zweistimmige Kadenz im doppelten Kontrapunkt.

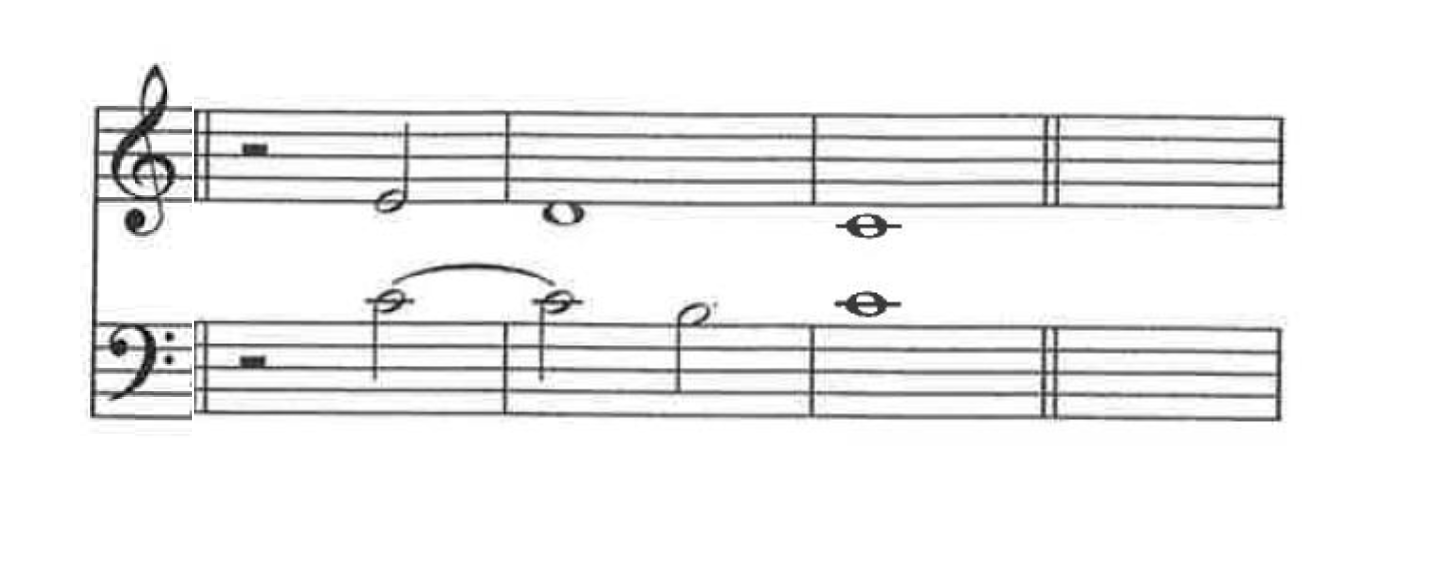

Später kommt der Bass (Contratenor bassus) mit der Bassklausel (Quintsprung abwärts oder Quartsprung aufwärts in den Grundton am Ende) hinzu. Der Satz wird dreistimmig:

Dreistimmige Kadenz.

Es wird der besseren Stimmführung halber Usus, dass Terzsprünge durch Sekundschritte geglättet werden (hier im Bass auf der Penultima):

Dreistimmige Kadenz mit geglättetem Bass auf der Penultima.

Chromatisierungen zur Leittongewinnung oder als Durchgang sind jederzeit möglich (hier im Bass) und tragen in der Renaissance zum Kompositionsprinzip der Varietas (möglichst grosse Vielfalt und Abwechslung) bei:

Dreistimmige Kadenz mit Chromatisierung.

Kommt der Alt (Contratenor altus) dazu, bildet sich ein Quintklang am Ende. Der Begriff Altklausel für das Liegenbleiben in die Quinte des Schlussklangs – oder später das Abspringen in die Terz – hat sich erst später durchgesetzt, kann aber der Vollständigkeit halber das System komplettieren.

Vierstimmige Kadenz.

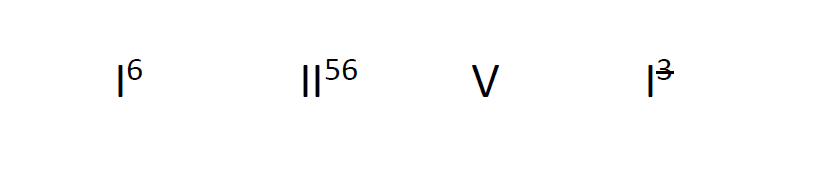

Dieser Satz würde in Stufenlehre folgendermassen analysiert werden (Die Verdoppelung der Terz im ersten Akkord war noch lange Zeit satztechnisch schlicht kein Problem. Vgl. dazu z.B. auch das Klavierwerk von Schumann oder Chopin. Im Orchester hat die Vermeidung der Terzverdoppelung klangtechnische und intonatorische Gründe.):

Historisch gesehen ist die heutige II. Stufe Quintsextakkord als sogenannte Subdominante wegen ihrer Dissonanzwirkung deutlich geeigneter und beliebter zur Schlussbildung als etwa die IV. Stufe, welche sich erst durch die allmähliche Abwendung des kontrapunktischen Denkens im 19. Jahrhundert (vgl. etwa das Stufenlehresystem nach Gottfried Weber oder Funktionslehresystem nach Hugo Riemann) in der heutigen Standardkadenz I – IV – V – I durchgesetzt hat.

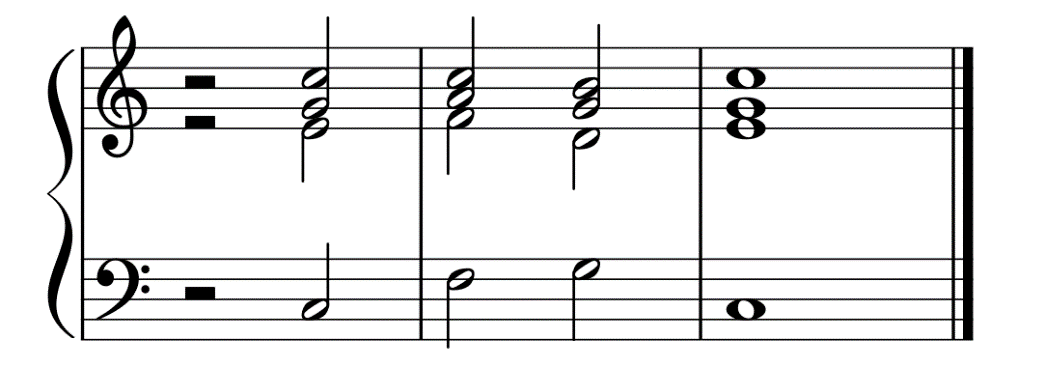

Erst mit dem Umdeuten der Klänge als vertikale "Blöcke" (= Grundlage der Funktionstheorie) ist das Abändern einzelner Töne innerhalb der Kadenz zur "Standardkadenz" ermöglicht worden:

Vierstimmige moderne Standardkadenz.

Dabei wird ersichtlich, dass die Klauselbildung zerstört wird, damit die Töne in die Stufenvorgabe passen: Basston c statt g auf Antepenultima, Tenorton f statt d auf Penultima. Die Terzergänzung e statt c gab es schon in der Hochrenaissance als Tenorklauselmöglichkeit im mehrstimmigen Satz.

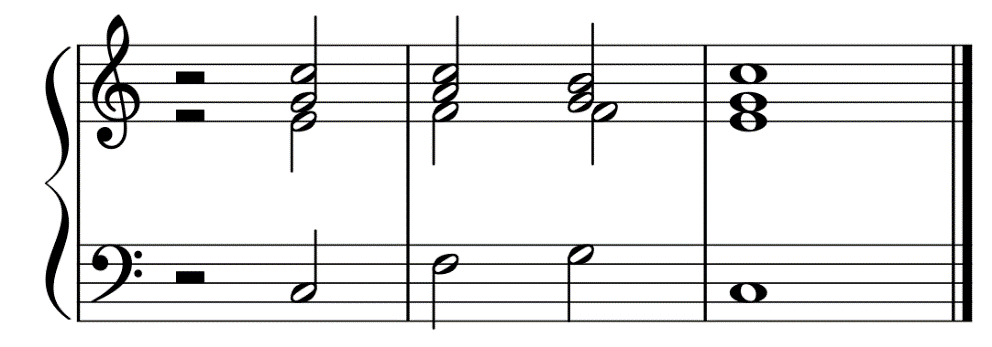

Deutlicher wird das Phänomen bei der Einschiebung einer Dissonanz, meist als V7, die nun nicht mehr am Anfang der Penultima mit anschliessender Auflösung in eine unvollkommene Konsonanz steht, sondern nun direkt in die vollkommene Auflösung ganz am Schluss führt. Eine völlig andere Schlusswirkung also.

Vierstimmige moderne Standardkadenz mit Dominantseptakkord.

Beachte:

Stufenlehre ist für populäre Musik oder Jazz ein wertvolles System in vielerlei Hinsicht. Für die Analyse von sogenannt klassischer Musik stösst sie nicht nur deshalb an Grenzen, weil das blosse Beschriften von Akkorden (was bei komplexen Sätzen dazu noch mehrdeutig sein kann) eine reine Übersetzung und keine Deutung der Musik an sich darstellt und damit die historischen Sachverhalte meist ungenügend abbildet.

Das Bildmaterial aus folgendem Kapitel stammt aus: Ulrich Kaiser: https://www.musikanalyse.net/tutorials, aufgerufen am: 2.6.2021. Auf derselben Website sind sehr anschauliche weiterführende Informationen zu finden.

In der Renaissance kamen viele Arten zum Zug, wie man mehrstimmige Musik gestalten konnte: Die sogenannten Satzmodelle. Es wurde dabei immer noch kontrapunktisch (also in Intervallen von Stimme zu Stimme) gedacht. Sehr oft wurden diese aus der Praxis heraus entwickelt und folgten einfachen Regeln, damit die Musik nicht niedergeschrieben werden musste, sondern (mit mehr oder weniger Übung) meistens improvisiert werden konnte.

Einem Gymelsatz liegen parallel geführte Terzen (oder in Umkehrung gedacht: Sexten) zugrunde, welche jetzt eben nach Zarlino zum moderneren Senario-Tonsystem immer gebräuchlichere Intervalle wurden.

Modell des Gymelsatzes

Carl Dahlhaus hat in seiner Habilitationsschrift ("Untersuchungen über die Entstehung der harmonischen Tonalität", Kassel 1962, S. 88−93) diese und die daraus folgende Setzung der Bassstimme als Parallelismus bezeichnet. In Anlehnung daran wird dieser Begriff auch im Folgenden verwendet.

Diese Technik war in der Praxis eine sehr einfache Methode, mehrstimmig singen zu können. Diese entstand auch deswegen, weil man in der Praxis so Zeit und Geld für die Sänger sparen konnte, da sie eben leicht zu improvisieren war.

Schon im 15. Jahrhundert beschreibt Guilelmus Monachus in seinem Traktat "De preceptis artis musice et pratice compendiosus libellus" (vgl. online: https://chmtl.indiana.edu/tml/15th/MONPRE_TEXT.html) eine einfache Mehrstimmigkeit ("regula ad componendum cum tribus vocibus" / Regeln zum Komponieren mit drei Stimmen), die dadurch entsteht, dass zu parallelen Terzen (oder Sexten) eine "Zickzack"-Bassstimme hinzutritt. Diese Unterstimme bildet zu einer Stimme der Terzparallelen einen Intervallsatz, in dem sich regelmässig Terzen und Quinten abwechseln:

Modell des Parallelismus mit Terzen als Gymel

Werden im Gymel Sexten verwendet, verwendet man einfach Terzen und Quinten abwechslungsweise zur unteren Gymel-Stimme:

Modell des Parallelismus mit Sexten als Gymel

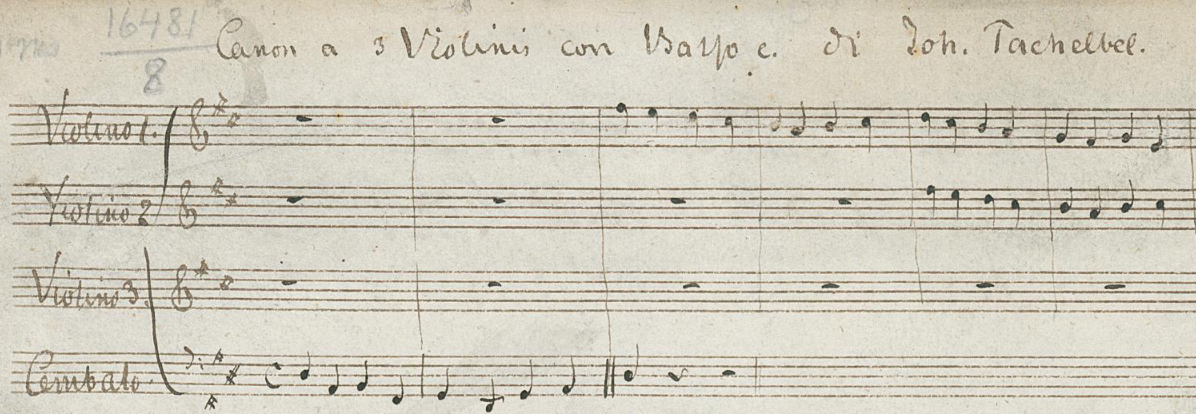

Das bekannteste Beispiel für die Anwendung des Parallelismus ist wohl der Kanon in D aus "Canon and Gigue, p.37" von Johann Pachelbel. Man hört zu Beginn das Cello mit der "Zickzack"-Basslinie absteigend, dazu kommt die Violine mit der in Sekundschritten abwärts verlaufenden Melodie. Der Bass vollführt zu dieser Melodie eben immer abwechslungsweise die Intervalle Terz-Quinte-Terz-Quinte etc. Im dritten Durchgang übernimmt dann die zweite Geige die Melodie und die erste Geige spielt das Terzgymel parallel zur Melodie dazu. Nun ist der Parallelismus komplett. In den weiteren Durchgängen werden die weiteren Instrumente als Füllstimme eingesetzt, die Melodie wird virtuos verziert oder variiert, aber das Gerüst bleibt immer dieser Parallelismussatz.

Ältestes erhaltenes Manuskript (anon., um 1840) von Pachelbel: "Canon and Gigue, p.37 in D" (Anfang), Mus.MS 16481-8, Staatsbibliothek Berlin, vgl. online: https://imslp.org/wiki/Special:ImagefromIndex/346264/pufb, aufgerufen am: 2.6.2021.

Neben dem Parallelismus wurde vor allem in der Frührenaissance auch eine noch simplere Technik angewendet, die zur Oberstimme eine Quarte und darunter eine Terz setzt. Modern würde man von einer Parallelverschiebung eines Sextakkords sprechen. Da diese Parallelverschiebung des "Bordun" (parallele Quinten) ähnelt, aber eben nicht dem echten Bordun entspricht, wurde sie Fauxbourdon, also "falscher Bordun" genannt. Diese Satztechnik wurde gerne für die reine Dreifaltigkeit verwendet, weil der Satz eben schön parallel dreistimmig verläuft. Später wurde sie vor allem gebraucht, um Text mit dem Inhalt "vergangen", "früher", "alt", "schlecht" etc. auszudeuten, da die Technik bereits im 16. Jahrhundert als veraltet und nicht besonders kunstvoll galt.

Modell des Fauxbourdon

Ein Anwendungsbeispiel ist etwa in Guillaume Dufays "Ave maris Stella" zu finden (ab 0:35):

Ausschnitt aus Dufay: "Ave Maris Stella" mit Fauxbourdon

Hilfsmittel:

Aufgaben:

Besprecht in der Klasse: Wo gibt es Kadenzen? Welche Klauseln sind in den Kadenzen vorhanden? Findet ihr auch Satzmodelle?